习惯用旅行的起点和终点作为即兴专题创作的时间范围,这次的主题是“见朋友”。拿起相机“观看”就会相对密集,但旅途的松弛感让这次创作趋于无目的,编排显得不刻意。短短的18天,我暂时把自己的坐标交给一群“已知”和“未知”的好友,让他们成为我临时的参照系,把当下我所处的象限,在日常的相处中,悄然告知我。

“我”与这群“土著”的初见、认同、融合为后来他们的再现、停留、消失埋下伏笔,也为我的心理活动大致定了调,在一定程度上让这种流动的关系产生了缓急分明的节奏和可以明状的触感。

我的确见了很多朋友,也拍下了一部分,算是让我极度舒适的友谊。他们像是这432小时里的未经放射的点状,构成了我的旅行轨迹,让我可以很好地勾连记忆。实不相瞒,在出发前,我一度认为,持续了3个多月的凌晨三点半,让我得了健忘症。没想到在回家前,我坐在友时咖啡,用随身带着的钢笔,把这段时间的每个细节再次写下。我很明确地告诉自己,我从遥远的北极回到了青草地。

从陌生到熟络,像清晨在林荫等待破晓,总是差了一股子劲,我心想,太阳出来就好了,乐到病除。起初拍下的一些事物像我跟他们的关系一样,素未谋面却已然熟识。我们是一群长有脸且有生命体征的生物,总想做点不一样的事情。

故事情节没那么重要了,只相信第一感觉以及我所经历着的他们,尽管是缩略的,不那么详尽的。我逐渐开始认同“关系”的流动性,朋友在某一刻竟成了风,也像风筝。Yico在抬杠后告诉我:“真正的朋友之间不存在太多的亏欠感,你也要学会爱你自己。”

从没想过打流会是治愈的开端,大家骚话很多,但终归是过场。我们还是留下了一些深刻的谈话,至少刻在了我的骨子里,也会藏在后面的文字中。

“厨房里的鱼,让它死一下没事,别死太久就好!”

大盘子被吃的一干二净了,宏说冰箱里还剩了点油渣子,他拿去和辣椒一起炒了,晚餐还会继续。

忍着平淡日子里的刺,把一些无关紧要的要事放在漫长的空档期,某一时刻,感情、物质、欲望,都不属于我。

我和阿波说,这次回去第一件事,就是找你抽牌,怕不会是连续的高塔了,希望不是。

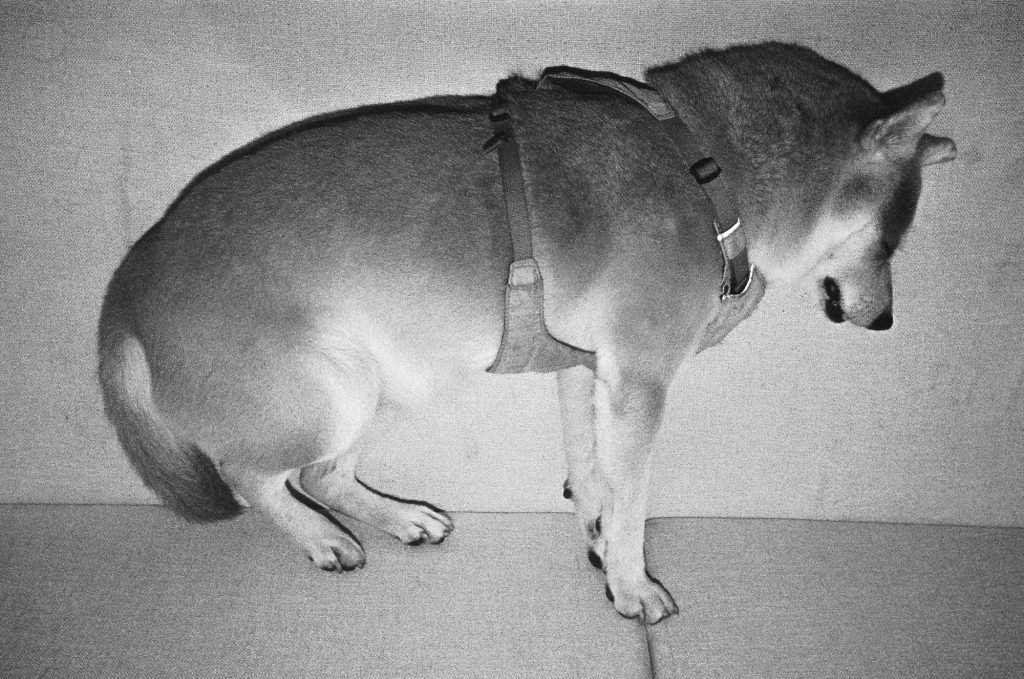

那天我亲眼看到教父疲惫了,天宝哭了,一个下午我们在大院里打了无数次照面,无果而终。后来看监控了,胖胖在监控里格外欢脱,出了大门就往美食街的方向去了。

“亮亮,A4纸一开四就行了,别浪费了。另外,找到狗的好心人我们给他1000元吧。”“老板,A4大小就好,打70张,小了我怕路人看不见。”

它或许都不知道自己走丢了,找到它的时候正在火锅店吃火腿肠,可能还有柴犬标志的奸笑。那一晚,万宝托着胖胖骂骂咧咧的表情包顺带也出了圈。

绝大多数人,都不会愿意为宣泄“买单”,那一晚在“粮店”,社交恐怖分子入侵了整个上半夜,偷走了一些粮食,他如了愿。

天天是灵魂舞者,从上海到长沙,我不知道她什么时候会扭动起来,是一种类似同手同脚的“协调感”,很有感染力。

今年的初冬是一身酒气,我在凌晨3:48,对前娄底点心大王,哑了火。“没事嘞,我睡得晚,到家你就call我”“我现在回去,20分钟”“嘟嘟嘟嘟,您拨打的电话暂时无人接听……” 那天我找遍了长沙我俩共同的朋友,结果他们也没能熬到那么晚,都睡了。

好像十来天都没怎么睡觉了,我挺珍惜这种短时间内重复相见后依旧有味的感觉,强烈而热忱。我常把每一次与人的相见当作最后一面,所以在这种高强度压缩下形成的特殊情谊,让我在不断的流动和交错中,将“刺点”反复揉搓,直至产生“韧劲”,留存在我的图像里。这一次我没有像以往一样拒绝重复的场景、角色、物件,对于那个时间段而言有意义就好。让一切去重复,就像回家这一个多月来反复去推翻我做的图编一样,最后还是回到了起点。

两点多,我和天还在翻着《离岸流》,说了一些我们的“认为”,19岁的小老弟听的很认真。

谐音和倾向北方的韵脚是那天的感染力。

“这烟好有劲儿,能压住心里的事儿。”

你喝了一口苦的让我拧了一下眉毛的酒,告诉我,还挺甜的其实。

哄我、礼物、打电话、钢蹦儿、反哺、无条件、厨艺、爹味、GR2、保证收入、拥有自己。

其实我们一直都相对快乐,相对悲伤,相对优越,相对苦难。我开始不说大话了,像是做了零散的梦,用的是零碎的话语,没有逗点和句号。

那么,

好好活着,

顺利成长。

到“棉花厂”之前,你告诉我们要把妈妈从乡下寄来的土鸡炖给我们吃,我期待了很久。我和Yico提早到了,正在厨房收集“证据”,你拨开帘子很不好意思笑了一阵,问我们要不要出去馆子简单吃点。

我们想都没想,好!

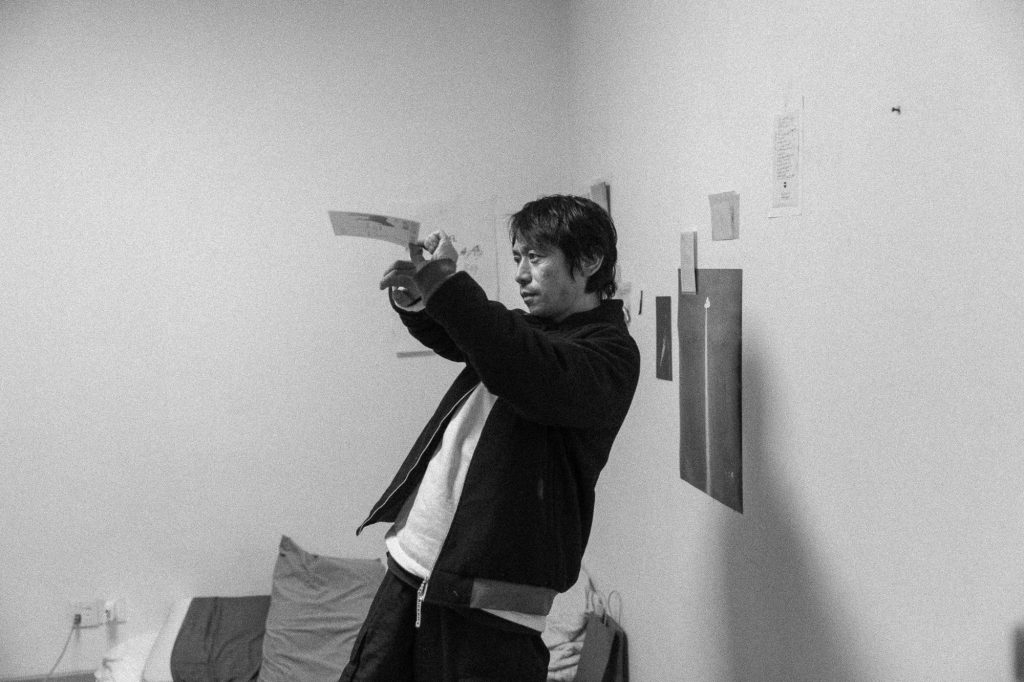

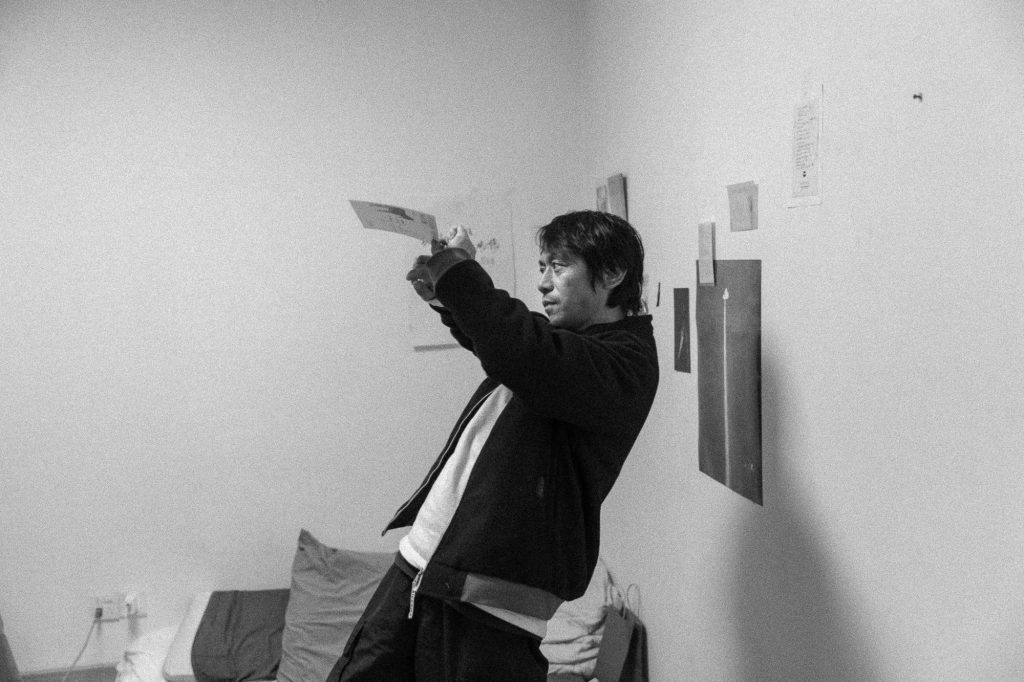

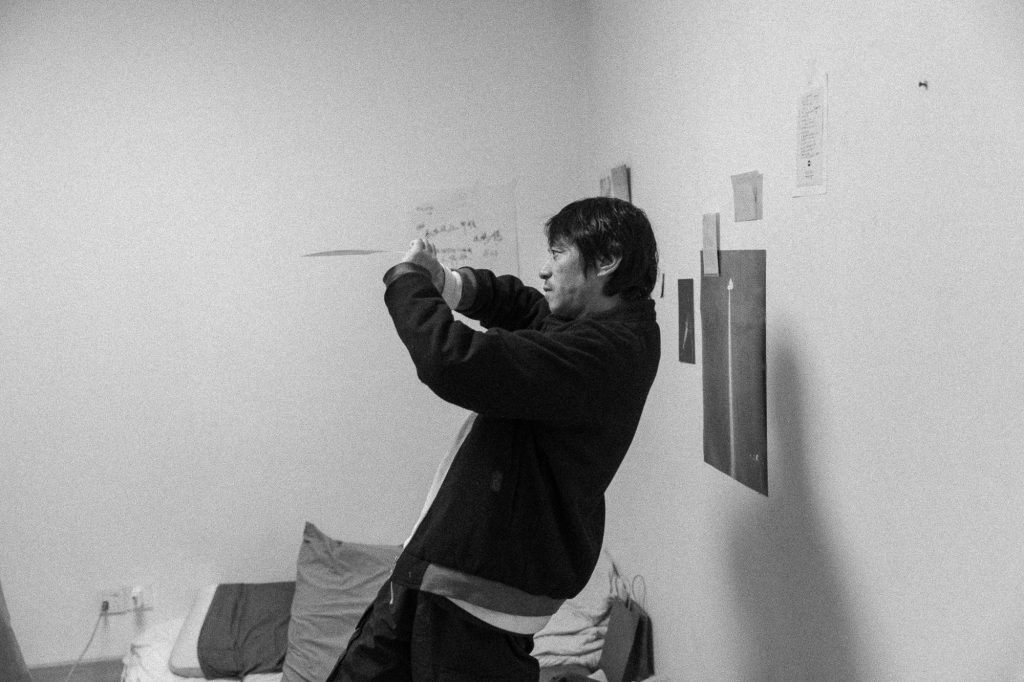

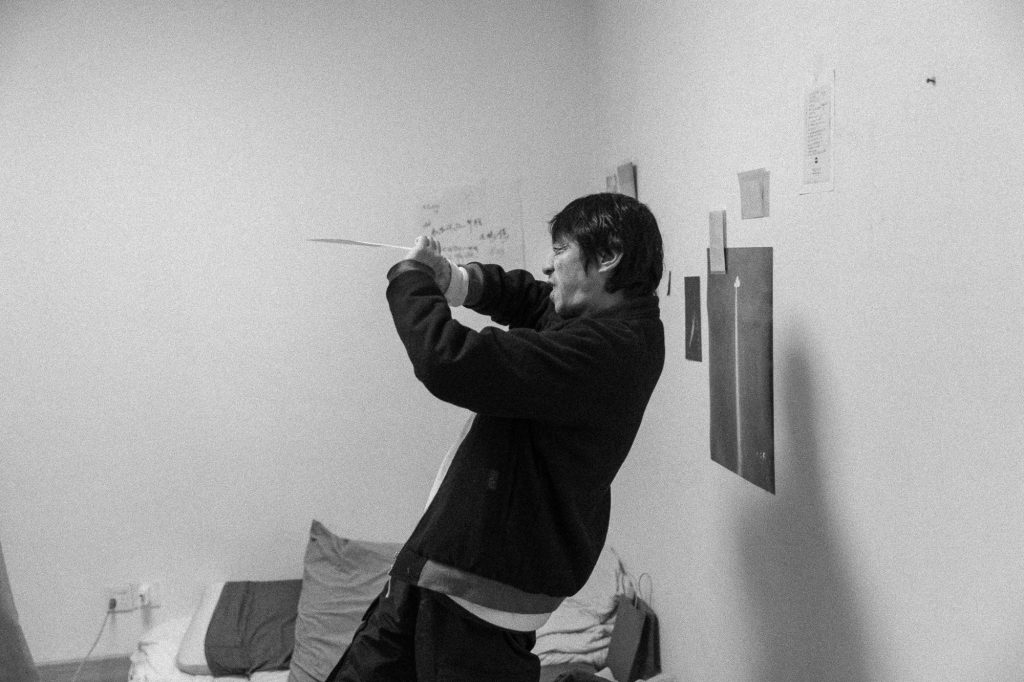

那天吃完饭我和一壶在你房间,你说很久没有飞纸了,后来做图编的时候,我看成了一只灰色的鸽子,但传的不是情书,是这几个月来三位数的账单。

一定要带上那个音响,可以放《西湖》。

哦!还有梅子酒。

啊!还要带几张凳子。

天台一向没有爱情,友情就已经很难得了。

可我还是想问问鱼头被细菌腌了十天的感受。后来达也和我说起,宏还一直还惦记着那只土鸡,要给他炖汤喝。后来宏也给我们补充描绘了钟点工阿姨去到他厨房时的表情,阿姨说真是后悔来了。

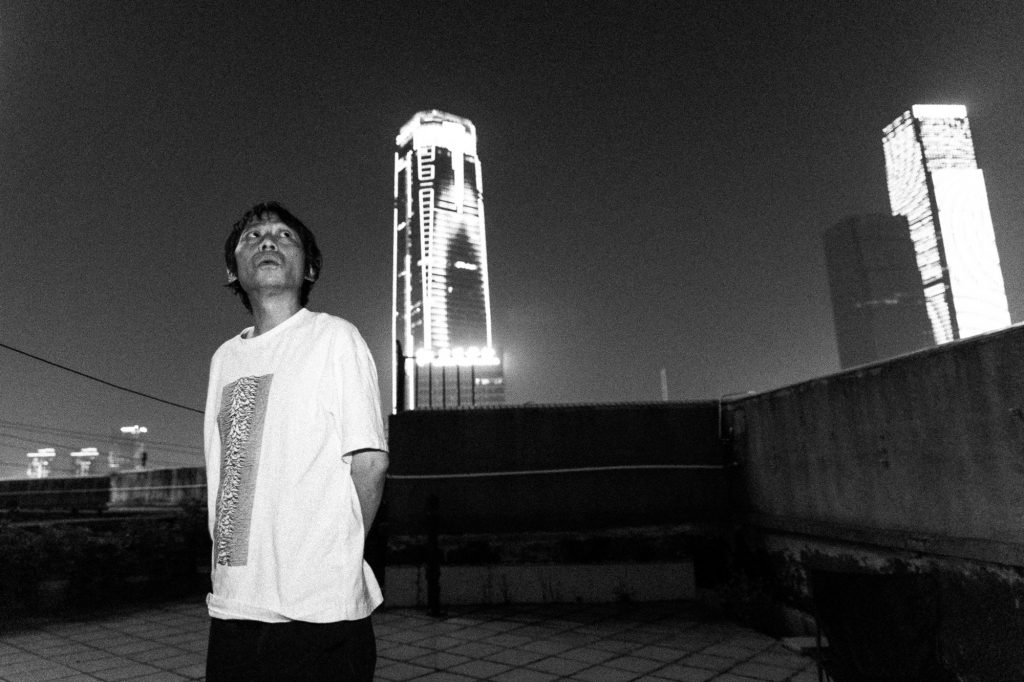

那一天他看了一会儿这座城市的夜晚,然后从高栏杆上跳下来,我的心脏紧了一下,是真实却又无法言说的紧张感。

想把那根点烟的手指给他接上,就像第一眼见到他他拿起我行李箱那样。

尝了尝人间烟火,发现还是带点儿泥煤味,或许是年纪不够大,尝不出回甘,不食罢了。

我们见面其实就是骚来骚去,都在搞笑,难得的是能够静下来聊会。辗转了几家医院,最后去了三院,核酸排队最长,长到让我第一次见识成群结队的“核酸黄牛”,这样能聊的久一些。经过医院假山旁的门诊大楼,一直走到了地下停车场的右下角,我看到了一场鼠疫,人是迷宫。重复着聊过很多次的老话题,还是能有一些延伸,说个不停,最后聊到“艺术家”们,就到我们捅喉咙了。

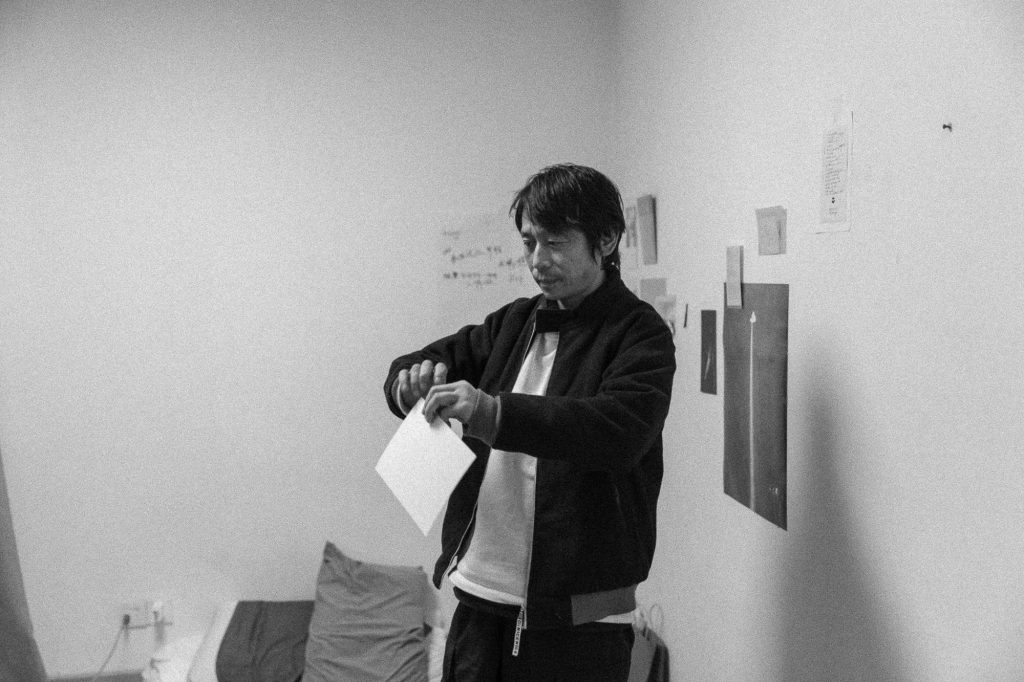

一壶在说他的藏书时,总是充满自豪感,他的藏品确实是值得骄傲的,以至于我们在他的房子里选了一个下午,也没看完一抽屉。我逐渐开始习惯他的说话语速,还有他口中那些超凡卓绝的艺术家或作品,很是可爱。

沿着湘江走,看到了一些奇怪的人,萧瑟的景。

不得不说很多时候,我们就像野草一样,生于夹缝,灵魂倔强。

网线牵起的情缘原来异常牢固,让我不断延长着这段旅行限期,总算在17天的时候,我定下了归期。交流了那么些时间,知道了许多故事,经历,最后我在返程的高铁上一言不发,就像我的照片一样,大多数时间是无声的。

18日早上,我躺在床上哭了,看的是《一年一度戏剧大赛2》。笑声总是在适当的时候戛然而止,我幻想过那天以后我和他们都不再说话,这对我而言是一种“进化”后的存在方式,是我与人、自然、社会之间仅剩心灵感应的默契状态。

高铁上,我在手机里打下了一句很矫情的话。

“最后一天都别说话了,当我再次回头时,你们都使劲地往来时的反方向走,快慢都好,平静是羞涩的河流。”

回到东莞的第二天,我确实找了阿波帮我抽牌。如今回来也快一个月了,见到朋友我还是会说,这一趟长沙也算是彻底改变了我先前的状态,至少不会是两张高塔,几根倒刺,我好像是走出来了,但维持会是难题。

那里的人和事,都格外新鲜,热烈。我说我开始把镜头对着人了,我说我会把我遇见的人,做一个系列。